Gelenkerhaltende Chirurgie

am Standort Gunzenhausen

Das Ziel der gelenkerhaltenden Chirurgie ist es, Verletzungen und Erkrankungen des betroffenen Gelenkes frühzeitig zu erkennen und so zu behandeln, dass das Gelenk langfristig leistungsfähig und funktionstüchtig bleibt.

Bei jungen Menschen sind es vor allem Sportverletzungen, die zur Behandlung führen. Bei Menschen im mittleren Lebensalter sind verschiedenste Ursachen ausschlaggebend. So stehen an der Schulter Sehnenläsionen im Vordergrund, die häufig durch eine Kombination aus Festigkeitseinschränkung durch Degeneration und Verletzung entstehen. Am Knie können die Probleme sowohl durch Verletzungen, Achsabweichungen oder auch durch erste Verschleißprobleme, vor allem an den Menisken, bedingt sein.

Oberstes Gebot der gelenkerhaltenden Chirurgie ist die Rekonstruktion. Wann immer es sinnvoll ist, werden Sehnen- und Meniskusschäden genäht und verletzte Bänder ersetzt. Knorpelschäden werden mit bioregenerativen Verfahren oder Knorpeltransplantationen behandelt. Dabei kommen größtenteils minimalinvasive Operationstechniken zum Einsatz, welche durch den gewebeschonenden Ansatz eine rasche Genesung ermöglichen.

Schulterchirurgie

AC-Gelenksarthrose - Arthrose Schultereckgelenkes

Das Schultereckgelenk ist ein zusätzliches kleines Gelenk an der Schulter. Es ist die bewegliche Verbindung zwischen dem äußeren Ende des Schlüsselbeins und dem Schulterblatt im Bereich des Schulterdaches (Acromion).

Ursachen für eine Schultereckgelenkarthrose sind wiederkehrende Überlastungen, die dann zum Verschleiß führen oder eine Verletzung des Gelenkes, wie zum Beispiel eine Schultereckgelenksprengung.

Eine gezielte körperliche Untersuchung und Röntgendiagnostik führt zur Diagnose.

Die Behandlung erfolgt überwiegend ohne Operation durch physiotherapeutische Behandlung und kann durch das Einspritzen eines lokalen Betäubungsmittels mit etwas Kortison in das Gelenk unterstützt werden.

Falls diese konservative Therapie nicht zum Ziel führt, können operativ das Gelenk erweitert und Knochensporne abgetragen werden.

Impingement-Syndrom

Durch eine Einengung des Raumes zwischen Oberarmkopf und Schulterdach werden die Sehnen der Rotatorenmanschette beim Anheben des Armes immer wieder gequetscht. Es kommt zur Sehnenreizung und zum Anschwellen des Schleimbeutels zwischen den Sehnen und dem Schulterdach. Ursache kann ein langsames Höhertreten des Oberarmkopfes oder eine ungünstige anatomische Form des Schulterdaches sein.

Typisch sind Beschwerden bei Überkopfarbeiten und nachts beim Liegen auf der betroffenen Schulter.

Die Diagnose wird durch eine fundierte Untersuchung in Verbindung mit bildgebender Diagnostik durch Röntgen und MRT gestellt.

Die Behandlung beginnt nicht-operativ. Kernstück sind hierbei sogenannte schulterzentrierende Maßnahmen, ein gezieltes Muskeltraining zu Verbesserung der Stellung des Oberarmes. Unterstützt werden kann dieses Vorgehen durch eine Unterbrechung des Kreislaufes aus Sehnenreizung, Entzündungsreaktion und Anschwellen des Schleimbeutels durch ein Einspritzen des Schleimbeutels mit lokalem Betäubungsmittel und etwas Kortison.

Falls hierdurch keine nachhaltige Beruhigung zu erreichen ist, muss der Raum unter dem Schulterdach arthroskopisch erweitert und der entzündete, verdickte Schleimbeutel entfernt werden.

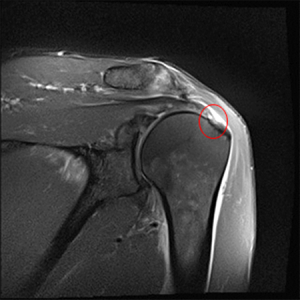

Entzündungen und Risse der langen Bizepssehne

Bi-ceps kommt aus dem Lateinischen und bedeutet zwei-köpfig. Die lange Bizepssehne hat ihren Ursprung am Oberrand der Schultergelenkspfanne, zieht ein Stück durch das Schultergelenk, tritt dann durch die Rotatorenmanschette hindurch und verläuft anschließend in einem Knochenkanal in Richtung Bizepsmuskel. Die kurze Bizepssehne hat ihren Ursprung vorne an der Schulter und einen Kraftanteil von 80-90%. Die Aufgaben des Bizeps sind die Beugung des Ellenbogens und die kräftige Auswärtsdrehung des Unterarmes.

Die meisten Entzündungen und verschleißbedingten Risse betreffen die lange Bizepssehne, da sie innerhalb des hochbeweglichen Schultergelenkes verläuft und dort hohen Belastungen ausgesetzt ist. Besonders anfällig ist der sogenannte Bizepssehnenanker am Oberrand der Gelenkpfanne und der Durchtritt durch die verschleißanfällige Rotatorenmanschette im Bereich der sogenannten Pully-Region.

Die Diagnose wird durch eine ausführliche Erhebung der Krankengeschichte und eine gezielte körperliche Untersuchung gestellt. Die Bildgebung mit Röntgen und MRT sichert die Diagnose. Ein kompletter Abriss der langen Bizepssehne lässt sich aber fast immer durch eine klinische Untersuchung allein eindeutig feststellen.

Sämtliche Behandlungsstrategien orientieren sich grundsätzlich an der individuellen Beschwerdesymptomatik, dem Anspruch des Patienten und seinen speziellen Lebensbedingungen.

Bei Reizungen oder degenerativen, kompletten Rupturen der langen Bizepssehne kann eine konservative Therapie mit oraler Schmerzmedikation und physiotherapeutischer Behandlung zu sehr guten Ergebnissen führen.

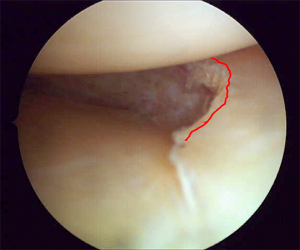

Bei fehlender Bizepssehnenführung in der Pully-Region und bei Teilrissen, besonders am Bizepssehnenanker (SLAP-Läsion) und kann eine operative Intervention nötig sein. Mit einer Arthroskopie (Schlüssellochtechnik) des Schultergelenkes wird dann die lange Bizepssehne am Ursprung durchtrennt (Tenotomie) und manchmal seitlich am Oberarmkopf im Knochenkanal refixiert (Tenodese). Selten kommt bei ganz jungen Patienten eine Rekonstruktion des Bizepssehnenankers in Betracht.

Auch hier ist die Nachbehandlung frühfunktionell. Die Schulterbewegung kann früh wieder freigegeben werden. Lediglich die Ellenbogenbeugung und die Auswärtsdrehung des Unterarmes gegen Widerstand muss einige Zeit unterbleiben.

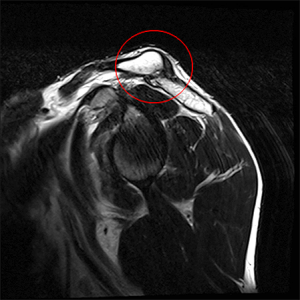

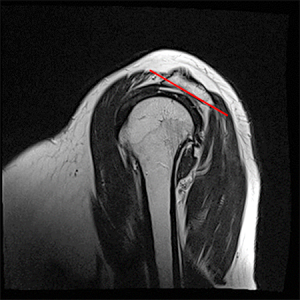

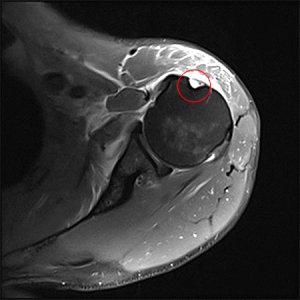

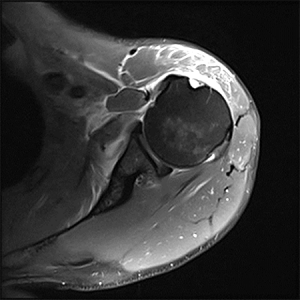

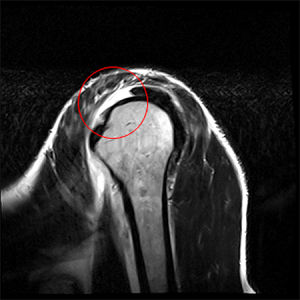

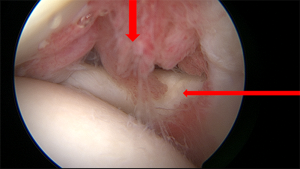

Rotatorenmanschettendefekt, -verletzung

Die Sehnen de

r Rotatorenmanschette, die das Schultergelenk umgeben, werden im Laufe des Lebens durch den großen Bewegungsumfang und die geringe Stabilität der Schulter stark beansprucht und verschleißen dementsprechend. Diese Verschleißerscheinungen werden häufig im Vorfeld nicht bemerkt. Durch den Festigkeitsverlust entstehen schon bei geringer Krafteinwirkung Defekte der Rotatorenmanschette. Aber auch eine gesunde Rotatorenmanschette kann bei entsprechender Krafteinwirkung reißen. Diese Verletzungen sind selten im Vergleich zur degenerativen Schädigung und betreffen in der Regel jüngere Menschen.

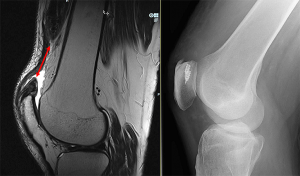

Eine gute Untersuchung mit Funktionstests erlaubt es dem erfahrenen Untersucher, das Ausmaß und die Lokalisation der Schädigung abzuschätzen. Röntgen und MRT komplettieren die Diagnostik.

Sämtliche Behandlungsstrategien orientieren sich grundsätzlich an der individuellen Beschwerdesymptomatik, dem Anspruch des Patienten und seinen speziellen Lebensbedingungen. Beim jungen Patienten sollten großzügig auch kleinere Risse operativ rekonstruiert werden. Je geringer der Bewegungs- und Belastungsanspruch ist, desto zurückhaltender kann man beim älteren Menschen mit operativen Maßnahmen sein.

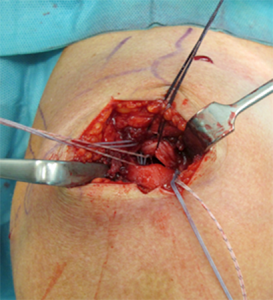

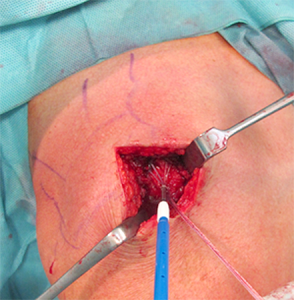

Die operative Rekonstruktion erfolgt entweder arthroskopisch (Schlüssellochtechnik) oder über einen kleinen minimalinvasiven Schnitt.

Das erreichbare Behandlungsergebnis hängt wesentlich von der Nachbehandlung ab. Es steht und fällt mit der Bereitschaft des Patienten, nach der Operation jeden Tag konsequent selbsttätig zu üben und die in der Physiotherapie erlernten Übungen anzuwenden.

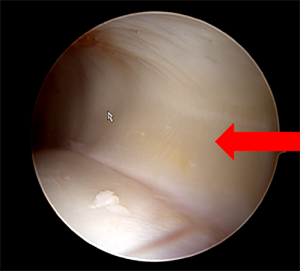

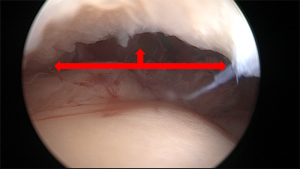

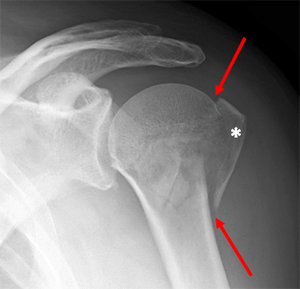

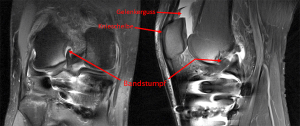

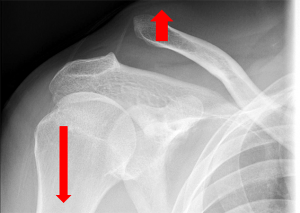

Pfeil oben: Rissbereich in der Rotatorenmanschette, genauer Supraspinatussehne. Pfeil rechts: Lange Bicepssehne.

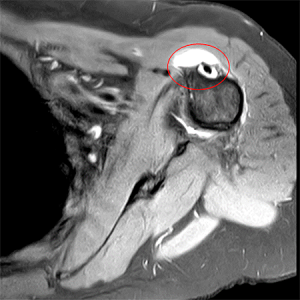

Schulterluxation - Auskugelung der Schulter

Die Schulter ist durch Ihr Konstruktionsprinzip von großem Bewegungsumfang bei geringer Stabilität prädestiniert für eine Luxation.

Springt der Oberarmkopf aus der Gelenkpfanne, können wichtige Stabilisatoren des Gelenkes in Mitleidenschaft gezogen werden. Dies kann die Rotatorenmanschette, der große Rollhügel oder die Gelenklippe (Labrum glenoidale) der Gelenkpfanne sein. Die Gelenklippe umgibt die relativ kleine Pfanne als ovalen Ring und vergrößert deren Fläche erheblich. Der Ring reißt bei jungen Patienten sehr häufig, zum Teil auch knöchern, von der Pfanne ab.

Die Diagnose wird durch die Kenntnis des Traumamechanismus, die körperliche Untersuchung und durch Standardröntgenaufnahmen gestellt. Das Schultergelenk muss möglichst schnell und sanft wieder eingerenkt werden. In einigen Fällen gelingt dies nur in einer kurzen Narkose. Um Aufschluss darüber zu gewinnen, ob und welche Strukturen geschädigt wurden, sollte nach der Erstversorgung eine MRT-Untersuchung durchgeführt werden.

Nach unfallbedingter Schulterluxation ist bei aktiven Menschen mit hohem Anspruch an ihre Schulterfunktion, eine operative Stabilisierung mit Refixation der Gelenklippe sinnvoll, um ein erneutes Auskugeln zu vermeiden.

Die Stabilisierung kann in den meisten Fällen arthroskopisch (Schlüssellochtechnik) mit Fäden und Ankern erfolgen, um die Gelenklippe wieder am Pfannenrand zu befestigen. Bei größeren knöchernen Pfannenrandabrissen kann selten eine offene Operation unter Verwendung von Schrauben notwendig sein.

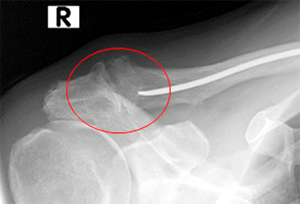

Schulterauskugelung: Der Arm ist nach vorne aus dem Gelenk gesprungen (links). Regelrechte Gelenkstellung zwischen Oberarmkopf und Gelenklpfanne (rechts).

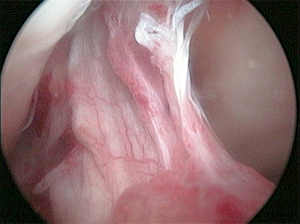

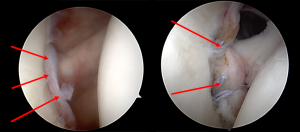

Blick in das Schultergelenk von hinten: Linkes Bild – Links die Gelenkpfanne (#), rechts der Oberarmkopf (*). Die Pfeile zeigen auf die abgerissene Gelenklippe. Rechtes Bild – Nach OP, Gelenklippe wieder an der Gelenkpfanne (#) durch Fäden fixiert, Halt des Oberarmkopfes (*) wie in einer Hängematte.

AC-Gelenksverletzung – Schultereckgelenksverletzung

Das Schultereckgelenk ist ein zusätzliches kleines Gelenk an der Schulter. Es ist die bewegliche Verbindung zwischen dem äußeren Ende des Schlüsselbeins und dem Schulterblatt im Bereich des Schulterdaches.

Eine Verletzung in diesem Bereich entsteht meist durch einen direkten Sturz auf die Schulter. Wenn dadurch das Gelenk instabil wird, können dauerhafte Beschwerden entstehen.

Die Kenntnis des Unfallmechanismus, Untersuchung und Röntgendiagnostik ermöglichen die korrekte Diagnosestellung. Eine gute Aussage über den Schweregrad der Bandverletzung erhält man durch Belastungsaufnahmen beider Seiten im Vergleich.

Sind die Band- und Kapselstrukturen nur überdehnt oder leicht angerissen, ist die nicht-operative Therapie das Mittel der Wahl. Bei Instabilität des Gelenkes sollte operativ die Gelenkstellung wieder hergestellt sowie Kapsel und Bänder rekonstruiert werden.

Nach einer solchen Verletzung ist die Belastungsfähigkeit der Schulter für 3-4 Monate reduziert. Um eine erneute Verletzung zu vermeiden, sollten Sportarten, die ein Sturzrisiko beinhalten, für ein halbes Jahr vermieden werden.

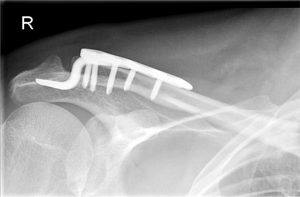

OP-Indikation“ width=“423″ height=“300″ /> AC Gelenkverletzung: Zustand nach Sturz auf die Schulter mit einem deutlichen Hochstand des Schlüsselbeines, da die Bänder zerrissen sind und das Gewicht des Armes nach unten zieht. AC Gelenksprengung nach Rockwood V -> OP-Indikation.

Schlüsselbeinverletzung

Die häufigste Ursache eines Schlüsselbeinbruches ist ein Sturz auf die Schulter mit seitlicher Krafteinwirkung. Der Mechanismus ist ähnlich dem der Schultereckgelenksverletzung.

Am häufigsten bricht das Schlüsselbein im mittleren, manchmal auch im äußeren Drittel. Brüche im Bereich des inneren Drittels, nahe am Brustbein sind sehr selten.

Der Untersucher erfragt den Unfallmechanismus, manchmal findet sich bei erheblicher Verschiebung ein Klaviertastenphänomen. Gesichert wird die Diagnose durch eine entsprechende Röntgendiagnostik.

Je nach Frakturtyp kann konservativ oder operativ behandelt werden.

Die konservative Therapie eignet sich für wenig verschobene, nicht verkürzte Brüche, besonders bei Kindern. Zur Schmerzlinderung wird ein Rucksack- oder Schlingenverband für einige Wochen angelegt und der Heilungsverlauf im Röntgen beobachtet.

Für die operative Versorgung bei verschobenen, verkürzten oder mehrteiligen Brüchen gibt es ein geschlossenes und ein offenes Verfahren. Bei verschobenen Brüchen mit zwei Fragmenten wird geschlossen vorgegangen und ein elastisch-stabiler Titannagel in den Knochen geschoben und so die Knochenfragmente „aufgefädelt“ und von innen stabilisiert.

Bei der offenen Versorgung wird das Schlüsselbein mit einer Platte unter Sicht versorgt, sodass man auch komplexe Brüche wieder anatomisch stellen kann. In beiden Fällen wird eine frühfunktionelle Nachbehandlung unter Vermeidung von Überkopfbewegungen für 6 Wochen durchgeführt.

Oberarmkopfbruch

Der Oberarmkopfbruch ist nach dem körperfernen Speichenbruch (Handgelenksbruch) und dem Bruch des hüftgelenksnahen Oberschenkels einer der häufigsten Knochenbrüche des Menschen. Besonders häufig betroffen sind Frauen jenseits des 60. Lebensjahres.

Bei jungen Menschen ist dieser Bruch wesentlich seltener und dann Folge von schweren Verkehrs- und Sportunfällen.

Je nach Schweregrad des Bruches (Anzahl und Verschiebung der Fragmente) gibt es verschiedene Behandlungsmaßnahmen.

Bei einem kaum verschobenen Oberarmkopfbruch lässt sich eine Operation in vielen Fällen vermeiden. Der Arm wird dann zur Schmerzlinderung in einem speziellen Verband für circa eine Woche ruhiggestellt mit anschließender frühfunktioneller Nachbehandlung. Der Heilungsfortschritt wird mit Röntgenkontrollen beobachtet.

Bei Brüchen, die operativ versorgt werden müssen, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

- Gelenkerhaltend unter Stabilisierung mit einer Platte oder einem Nagel

- Gelenkersetzend mit einer Schulterprothese

In beiden Fällen wird eine frühfunktionelle Nachbehandlung durchgeführt und der Arm ist abgesehen von stärkeren Stütz- oder Zugbelastungen für viele Verrichtungen des täglichen Lebens frühzeitig wieder einsetzbar.

Tuberculum majus Fraktur - Abriss des großen Rollhügels

Der große Rollhügel (Tuberculum majus) sitzt seitlich neben dem Oberarmkopf und ist die Hauptansatzstelle für die Sehnen der Rotatorenmanschette. Damit ist dieser Knochenvorsprung sozusagen der Dreh- und Angelpunkt für eine gute Schulterfunktion.

Zur Diagnose führt die Kenntnis des Verletzungsmechanismus, die körperliche Untersuchung und die Röntgendiagnostik. Weiterführend ist meist eine CT-Diagnostik sinnvoll.

Bei unverschobenen Brüchen kann eine Operation in vielen Fällen vermieden werden. Der Arm wird dann zur Schmerzlinderung in einem speziellen Verband für eine Woche ruhiggestellt mit anschließender frühfunktioneller Nachbehandlung, wobei eine aktive Anhebung des Armes gegen die Schwerkraft für 6 Wochen unterbleiben muss. Trotzdem kann es durch den Muskelzug der Rotatorenmanschette zu einer zweizeitigen Fragmentverschiebung kommen. Deswegen sind gerade bei dieser Verletzung regelmäßige Röntgenkontrollen unerlässlich, damit im Bedarfsfall rechtzeitig eingegriffen werden kann.

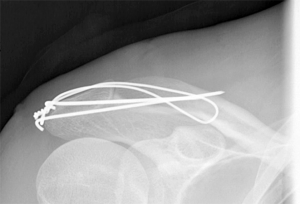

Bei primär verschobenen Brüchen wird von Anfang an eine operative Versorgung unter Wiederherstellung der korrekten Anatomie durch eine sogenannte Zuggurtungsosteosynthese angestrebt. Diese wird gelegentlich durch eine zusätzliche Plattenosteosynthese unterstützt. Nach diesem Eingriff ist eine sofortige frühfunktionelle Nachbehandlung möglich.

Kniechirurgie

Meniskusläsion / -verletzung

Schäden des Innen- oder Außenmeniskus können durch Verletzungen entstehen, zum Beispiel durch ein massives Verdrehtrauma. Häufiger sind jedoch, wie beim Knorpel, verschleißbedingte Schäden im mittleren und höheren Lebensalter.

Das Selbstheilungspotenzial von Meniskusgewebe ist sehr gering, sodass bei einem Meniskusschaden eine operative Behandlung die Regel ist. Unterlässt man die operative Sanierung, können umgeschlagene Meniskusanteile angrenzende Knorpelflächen langfristig zusätzlich schädigen.

Befindet sich ein Meniskusriss im Randbereich, nahe der Gelenkkapsel, kann durch eine Naht der Meniskus und damit seine Stoßdämpferfunktion wiederhergestellt werden. Nach einer solchen Operation braucht der Patient Geduld. Das Bein wird bis zu 6 Wochen nicht voll belastet und das Tragen einer Gelenkschiene ist notwendig. Eine Wiederaufnahme der sportlichen Aktivität sollte nicht vor Ablauf des dritten Monats nach der OP ins Auge gefasst werden.

Handelt es sich um einen verschleißbedingten Schaden oder um einen Riss mit größerem Abstand zur Gelenkkapsel ist eine Naht nicht möglich. Dann wird eine sparsame arthroskopische Entfernung der geschädigten Anteile des Meniskus notwendig. Diese Operation wird meistens ambulant durchgeführt und eine Vollbelastung ist möglich, sobald die OP-bedingten Schmerzen es zulassen.

Kreuzbandverletzung

Die Kreuzbänder stabilisieren das Kniegelenk und begrenzen das Gleiten des Oberschenkels gegenüber dem Unterschenkel nach vorne und hinten. Der Riss des vorderen Kreuzbandes gehört zu den häufigsten Bandverletzungen des Kniegelenkes. Fehlt das Kreuzband, ist die Stabilität des Kniegelenkes reduziert. Manche Patienten empfinden das als ein, bei bestimmten Bewegungen auftretendes, Wegknicken (Giving-Way-Phänomen). Andere verspüren diese Ereignisse nicht, entwickeln aber eine unmerkliche Instabilität, die zu sekundären Meniskus- und Knorpelschäden führt.

Ein komplett gerissenes vorderes Kreuzband heilt nicht von selbst, weshalb sportlich aktive Patienten operiert werden sollten. Bei einer Gelenkspiegelung wird das gerissene Kreuzband durch eine körpereigene Sehne ersetzt.

Nach einer Kreuzbandplastik wird das Bein bis zu 4 Wochen nicht voll belastet und das Tragen einer Knieorthese ist notwendig. Rückkehr zum Sport ist nach 6-9 Monaten möglich.

Knorpelschäden

Knorpelschäden des Kniegelenkes können durch Verletzungen, Achsabweichungen und einen gestörten Lauf der Kniescheibe entstehen. Der häufigste Grund aber ist die Knorpelabnutzung mit zunehmendem Lebensalter.

Die Zielgruppe für knorpeladressierende Maßnahmen sind jüngere, sportlich aktive Patienten. Kleinere Knorpelschäden können mit der Zeit fortschreiten und in einer Arthrose münden. Da das Selbstheilungspotenzial des Gelenkknorpels gering ist, ist es sinnvoll, die Entstehung von Ersatzknorpel durch operative Maßnahmen zu unterstützen oder umschriebene Defekte direkt zu ersetzen.

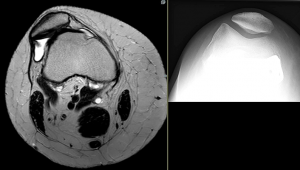

Durch eine MRT-Untersuchung des Kniegelenkes wird die Ausdehnung und die Tiefe des Knorpelschadens bestimmt und während der arthroskopischen Operation noch einmal überprüft. Umschriebene Knorpelschäden eines Gelenkpartners, meist der Oberschenkelrolle, lassen sich gut durch stimulierende Verfahren (Mikrofrakturierung), matrix-induzierte Verfahren (AMIC) oder Knorpel-Knochen-Transplantationen (OATS) verbessern.

Teilweise müssen diese Operationen durch einen kleinen Hautschnitt durchgeführt werden.

Nach der Operation wird das Bein ca. 6 Wochen nicht voll belastet, eine Rückkehr zum Sport ist in der Regel nach ca. 3 Monaten möglich.

Kniescheibenverrenkung (Kniescheibenluxation)

Eine Schädigung der Kniescheibenführung, eine X-Bein-Achsabweichung oder eine angeborene Fehlform der Kniescheibe können eine teilweise oder vollständige Ausrenkung der Kniescheibe und hartnäckige Schmerzen im vorderen Knieglenksabschnitt erzeugen. Nur eine genaue Analyse der Beschwerden und der in Frage kommenden Ursachen ermöglicht die Auswahl der korrekten Therapie.

Hierzu gehören Operationen wie die Bandplastik der inneren Kniescheibenführung (MPFL-Plastik), die Versetzung der Ansatzstelle des Kniescheibenbandes am Schienbein nach innen, eine Zügelungsoperation oder eine Achskorrektur wie im Abschnitt „Umstellungsosteotomie“ beschrieben.

Diese Eingriffe werden mit kleinen Hautschnitten und teilweise arthroskopisch durchgeführt.

Nach der Operation wird das Bein ca. 6 Wochen nicht voll belastet und das Tragen einer Gelenkschiene ist notwendig.

Ruptur Quadrizepssehne / Kniescheibenband

Der Streckapparat des Kniegelenkes, bestehend aus Quadrizepssehne, Kniescheibe und Kniescheibenband, überträgt riesige von der Oberschenkelmuskulatur erzeugte Zugkräfte auf den Unterschenkel. Die sich auf dem Oberschenkel abstützende Kniescheibe wirkt hierbei als Umlenkrolle. Im Laufe der Zeit unterliegen sowohl die Quadrizepssehne als auch das Kniescheibenband einer Festigkeitsreduktion durch degenerative Prozesse. Bei Belastungsspitzen können sie dann teilweise oder komplett reißen. Teilrupturen treten vor allem an der Quadrizepssehne auf und können nicht selten ohne Operation behandelt werden. Komplette Rupturen sind immer ein Fall für die Operation. Da Sehnengewebe langsam heilt, müssen für eine gute Nachbehandlung ca. 3 Monate veranschlagt werden. Außerdem muss eine Gelenkschiene getragen werden.

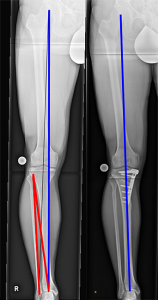

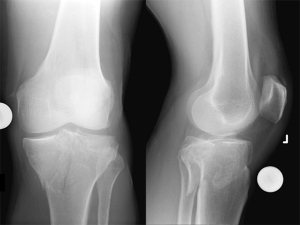

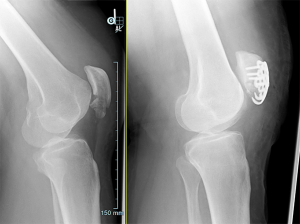

Umstellungsosteotomie bei X- und O-Beinen

Eine O-Bein-Achsabweichung betrifft häufiger Männer als Frauen und erzeugt eine Mehrbelastung des inneren Kniegelenksanteils. Dadurch sind Innenmeniskus und innenseitige Knorpelflächen einer erhöhten Belastung ausgesetzt.

Eine X-Bein-Achsabweichung ist häufiger bei Frauen zu finden. In diesem Fall sind die Knorpelflächen und der Meniskus auf der Außenseite besonders belastet.

Die Mehrbelastung der Knieinnen- bzw. der Knieaußenseite verursacht Veränderungen, welche unbehandelt in eine Kniegelenksarthrose und die Notwendigkeit für einen künstlichen Gelenkersatz münden. Durch die rechtzeitige Korrektur der Beinachse, möglichst vor den ersten Beschwerden, kann eine Arthrose vermieden oder deren Entstehung zumindest hinausgezögert werden.

Nach der Operation wird das Bein ca. 6 Wochen nicht voll belastet. In der Regel wird die zur Korrektur eingesetzte Platte nach 12-15 Monaten wieder entfernt.

Körperferner Oberschenkelbruch

Diese Bruchform des Oberschenkels ist deutlich seltener als die hüftgelenksnahen Brüche.

Bei jüngeren Patienten sind die häufigsten Ursachen Sport- und Verkehrsunfälle. Bei älteren Patienten hingegen reicht es manchmal schon aus, dass sie unglücklich vom Stuhl rutschen.

Ebenso wie bei körpernahen Oberschenkelbrüche führt bei den körperfernen Oberschenkelbrüchen in der Regel kein Weg an der Operation vorbei. Nur auf diesem Weg können die Schmerzen genug reduziert und die Gehfähigkeit frühzeitig wiederhergestellt werden. Diese Region des Körpers ist eine Domäne der Stabilisierung mit einer speziell vorgeformten Osteosyntheseplatte. Hierbei muss häufig nicht der gesamte Oberschenkel eröffnet werden, sondern es reicht das Einschieben der Platte über einen etwas größeren Schnitt seitlich am Kniegelenk und dann die Fixation am Oberschenkelschaft über weitere kleine Schnitte. In vielen Fällen kann direkt nach einer solchen Versorgung keine Vollbelastung zugelassen werden. Zumindest ist jedoch eine Teilbelastung mit 20 kg oder dem halben Körpergewicht möglich.

Schienbeinkopfbruch

Der Bruch des Schienbeinkopfes bedarf beim jüngeren Patienten eine erhebliche Energie wie sie zum Beispiel durch Ski- oder Motorradstürze entsteht. Bei älteren Menschen reicht weniger Energie aus. Häufig sind hier Stürze mit E-Bikes oder auf der Treppe die Ursache.

Schienbeinkopfbrüche existieren in vielen unterschiedlichen Formen. Manche dieser Brüche können ohne Operation mit einer Gipsschiene und später mit einer Bewegungsschiene unter Teilbelastung behandelt werden. Handelt es sich um komplexere Verletzungen mit Verformung der Gelenkfläche ist eine Operation die sinnvollere Option. Hier wird in der Regel die Gelenkfläche unter Sicht gezielt wieder angehoben und sozusagen mit Schrauben „unterfüttert“.

Die Standardversorgung ist eine Plattenosteosynthese. Abhängig von der Bruchform kann die Stabilisierung mit einer Platte erfolgen, in manchen Fällen sind aber auch 2 oder 3 Platten unter Einsatz von zwei Hautschnitten notwendig. Die Nachbehandlung erfolgt regelhaft mit einer Teilbelastung und manchmal unter Einsatz einer Gelenksschiene, die Kräfte aufnimmt und damit Schaden vom reparierten Knochen abwendet aber eine freie Beweglichkeit im Kniegelenk zulässt.

Kniescheibenbruch

Der Kniescheibenbruch entsteht grundsätzlich durch eine direkte Krafteinwirkung auf das Kniegelenk von vorne. Die harmloseste Form ist der Längsbruch, gefolgt vom Querbruch.

Während beim Längsbruch in den meisten Fällen auf eine Operation verzichtet und von Anfang an eine Vollbelastung zugelassen werden kann, ist der Querbruch zwar eine günstige Fraktursituation, bedarf aber aufgrund der biomechanischen Verhältnisse in den allermeisten Fällen auch beim jungen Menschen einer Operation. Regelhaft bedarf es der Operation bei mehrteiligen Brüchen mit schrägen in mehreren Ebenen verlaufenden Bruchlinien.

- Meniskusläsion/ -verletzung

- Kreuzbandverletzung

- Bandverletzung am Sprunggelenk

Jan Kosinar

Facharzt für Orthopädie

Dr. med.

Bernd Krieg

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Spezielle Unfallchirurgie

Handchirurg

zertifizierter Fußchirurg

Schwerpunkte:

Endoprothetik und

Unfallchirurgie

Sekretariat

Mo – Do 8:00 – 16:00 Uhr

Fr 8:00 – 14:00 Uhr

📞 0 98 31 / 52 – 22 03

📠 0 98 31 / 52 - 20 44

Terminvereinbarung für Sprechstunde und OP

📞 0 98 31 / 52 – 22 10

chirurgie-gun@klinikum-altmuehlfranken.de

Klinikum Altmühlfranken Gunzenhausen

Albert-Schweitzer-Str. 90

91710 Gunzenhausen

Beratung und Sprechstunden

Chefarzt-Sprechstunde Dr. med. Bernd Krieg

Mo 13:30 – 15:30 Uhr

Klinikum Altmühlfranken Weißenburg

📞 0 91 41 / 903 – 32 00

Mi 8:30 – 12:30 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr

Klinikum Altmühlfranken Gunzenhausen

📞 0 98 31 / 52 – 22 10

Do 14:00 – 17:00 Uhr

MVZ Altmühlfranken Treuchtlingen

📞 0 91 42 / 10 32

Chirurgische Sprechstunde und BG-Sprechstunde

Di 13:00 – 16:00 Uhr

Do 13:00 – 15:00 Uhr

Fr 12:00 – 14:00 Uhr

Klinikum Altmühlfranken Gunzenhausen

📞 0 98 31 / 52 – 22 10

Schulter-Sprechstunde und BG-Sprechstunde

Mo 9:00 – 12:00 Uhr

Klinikum Altmühlfranken Gunzenhausen

📞 0 98 31 / 52 – 22 10

Fr 8:00 – 12:00 Uhr (alle 2 Wochen 10:00 – 12:00 Uhr)

Klinikum Altmühlfranken Weißenburg

📞 0 91 41 / 903 – 32 00

Unser Fachärzte-Team

Dr. med. Bernd Krieg

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Spezielle Unfallchirurgie

Handchirurg

zertifizierter Fußchirurg

Schwerpunkte:

Endoprothetik und

Unfallchirurgie

Jan Kosinar

Facharzt für Orthopädie