Fußchirurgie

am Standort Gunzenhausen

Die Fußchirurgie beschäftigt sich mit der Behandlung von angeborene und erworbene Erkrankungen des Fußes sowie mit Verletzungen und deren Folgen. Die Behandlung von Erkrankungen des Fußes hat in den letzten Jahren eine deutliche Trendwende erfahren. Nachdem „der Fuß“ lange Zeit eine Domäne der langfristigen und häufig nicht komplett beschwerdelindernden, konservativen Behandlung war, besteht nun durch die Entwicklung neuer Techniken und Implantate eine Vielzahl an Möglichkeiten. Durch die Verwendung eines Titanplättchens kann der Patient den Fuß nach dem Eingriff ohne Gips oder Gehstützen belasten. Postoperative Schmerzen, Schwellungen und Blutergüsse treten selten auf, der Heilungsprozess ist beschleunigt.

Auch mit der rasanten Entwicklung der fußchirurgischen Therapien in den letzten Jahren muss nicht jede Fußfehlstellung operativ korrigiert werden. Die Beschwerden des Patienten stehen, wie die klinische Untersuchung des Fußes mit und ohne Belastung, im Vordergrund. Das Spektrum chirurgisch therapierbarer Erkrankungen des Fußes umfasst angeborene und erworbene Deformitäten sowie traumatisch und degenerativ bedingte Erkrankungen.

Schwerpunkte

Hallux valgus

Die Großzehe weicht im Grundgelenk nach fußaußenseitig ab und ist nach innen verdreht. Frauen sind häufiger betroffen und die Erkrankung entwickelt sich meist erst im Laufe des Erwachsenenalters. Genetische Faktoren, falsches Schuhwerk und ein Spreizfuß sind begünstigend für diese Erkrankung.

Bei der Untersuchung findet sich die o. g. Abweichung der Großzehe nach außen. Dadurch wird das Großzehengrundgelenk an der Fußinnenseite sehr prominent. Durch den permanenten Druck im Schuh entwickelt sich an dieser Stelle eine schmerzhafte Schwellung (Pseudoexostose durch Schuhkonflikt). In manchen Fällen finden sich auch korrespondierende Fehlstellungen der Kleinzehen meist in Form von Hammer- oder Krallenzehen. In extremen Fällen ist die zweite Zehe über die Großzehe geschlagen.

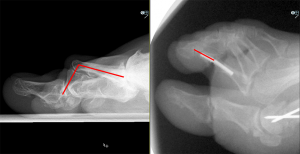

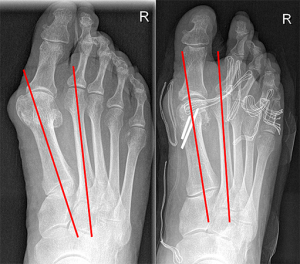

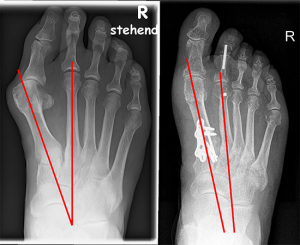

Im Röntgen kann das Ausmaß der Fehlstellung durch die Messung des Winkels zwischen dem ersten und dem zweiten Mittelfußknochen sowie durch die Messung des Winkels zwischen dem ersten Mittelfußknochen und dem Großzehengrundglied bestimmt werden. Für den Fußchirurgen ist außerdem die Lage der Sesambeine und der Gelenkflächenwinkel wichtig. Des Weiteren können mit einer guten Röntgendiagnostik auch die Zeichen einer zusätzlichen Großzehengrundgelenksarthrose mit Gelenkspaltverschmälerung und Zystenbildung zuverlässig erkannt werden.

Nicht jeder Fuß mit einem Hallux valgus muss operiert werden. Es steht eine breite Palette an konservativen Therapiemaßnahmen zur Verfügung. Diese reicht von der Anleitung zur Zehen-/Fußgymnastik über die Anwendung von flachen Schuhen mit genügend Zehenspielraum. Vielfach kann durch eine Hilfsmittelversorgung mit Hallux-Depressionsschienen, einer Weichbettung des prominenten Großzehengrundgelenkes oder einer guten Einlagenversorgung mit Mittelfußstütze für lange Zeit eine Operation vermieden werden. Helfen diese Maßnahmen nicht mehr, werden wir fußchirurgisch tätig. Das Ziel ist dann immer eine Rezentrierung des Großzehengrundgelenkes. Hierbei wird eine knöcherne Umstellungsoperation mit einem gezielten Weichteileingriff am Großzehengrundgelenk kombiniert. Die Art der knöchernen Umstellungsoperation ist abhängig von der Ausgangssituation und hierbei vor allem vom Winkel zwischen dem ersten und zweiten Mittelfußknochen. Der Eingriff wird stationär mit einem Krankenhausaufenthalt von 2 – 3 Tagen durchgeführt. Nach der Operation ist eine Teilbelastung mit einem Spezialschuh sinnvoll, die Vollbelastung wird in der Regel nach 6 Wochen erreicht.

Erheblicher Hallux valgus bei mäßigem Spreizfuß vor OP. Der Winkel zwischen erstem und zweitem Strahl beträgt 13° (links). Röntgenbild nach OP. Korrektur nur im Kopfbereich. Der Winkel zwischen dem ersten und dem zweiten Strahl ist nun normal. Die Sesambeine stehen wieder unter dem Mittelfußknochen.

Schwerer Hallux valgus vor OP: Starker Spreizfuß mit Instabilität des Gelenkes zwischen Fußwurzel und Mittelfußknochen 1.

Hallux valgus – der Winkel zwischen erstem und zweitem Strahl beträgt 20° (links), Röntgenbild nach OP: Der Spreizfuß und der Hallux valgus sind nun durch eine Versteifung zwischen der Fußwurzel und dem ersten Mittelfußstrahl korrigiert. Zusätzlich wurde eine Verkürzung des zweiten Strahls und eine Korrektur der zweiten Zehe durchgeführt (rechts).

Hallux rigidus

Der Begriff Hallux rigidus bezeichnet die schmerzhafte Bewegungseinschränkung des Großzehengrundgelenkes durch eine Arthrose. Betroffen sind im Gegensatz zum Hallux valgus überwiegend Männer. Die meisten Erkrankungen treten ohne besonderen Grund auf, allerdings können entzündliche Gelenkerkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreises, eine Gicht oder eine Gelenkverletzung in der Vergangenheit die Entstehung begünstigen.

Bei der Untersuchung findet sich häufig ein verdicktes Großzehengrundgelenk, das druckschmerzhaft ist. Die Streckung des Gelenkes zum Fußrücken hin ist hierbei in der Regel ebenso schmerzhaft wie der Zehenspitzengang. Im Röntgen finden sich eine mehr oder minder ausgeprägte Gelenkspaltverschmälerung, eine Zystenbildung und knöcherne Randkantenausziehungen. Die frühen Stadien werden ohne Operation behandelt. Hierbei wird ein Strecktraining sowie eine Traktionsbehandlung (Längszug an der Großzehe) zur Dehnung der Gelenkkapsel angewandt. Auch Schuhzurichtungen mit einer Vorfußrolle in Verbindung mit einer starren Einlage oder einer Schuhsohlenversteifung im vorderen Bereich sind gute Behandlungsoptionen. Im Stadium der akuten Entzündung kann auch einmal eine Gelenkinjektion mit Cortison oder Hyaluronsäure helfen.

Lässt sich eine Operation nicht umgehen, kommt in den frühen und mittleren Stadien ein gelenkerhaltender Eingriff in Betracht. Hierbei wird das entzündete Schleimhautgewebe entfernt und das Gelenk mobilisiert. Außerdem werden die knöchernen Randanbauten konsequent abgetragen. Selten wird auch einmal eine Osteotomie zur Verbesserung der Streckfähigkeit eingesetzt. Ist der Befund weiter fortgeschritten und kommt ein Gelenkerhalt nicht in Betracht, favorisieren wir eine Versteifung des Großzehengrundgelenkes mit Schrauben und winkelstabiler Platte. Bei letzterem ist ein stationärer Krankenhausaufenthalt von 2 – 3 Tagen notwendig. Die Nachbehandlung erfolgt unter Teilbelastung mit 20 kg mit einem Spezialschuh.

Hammerzehen und Krallenzehen

Die Hammerzehe ist definiert durch ein in Beugestellung eingesteiftes Endgelenk der Zehe, die Krallenzehe zeichnet sich durch eine Überstreckbarkeit des Grundgelenkes und eine Versteifung in Beugestellung des Mittel- und Endgelenkes aus. Die häufigste Ursache für diese Kleinzehendeformitäten ist ein Platt- oder Spreizfuß, deswegen besteht an diesen Füßen häufig auch ein Hallux valgus. Das häufige Tragen von engen Schuhen mit hohen Absätzen begünstigt die Entstehung zusätzlich. Die konservative Therapie wird durch Korrektur der ursächlichen Fußdeformität mittels Einlagen, Nachtschienen, Zügelverbänden und Zehengymnastik durchgeführt. Schmerzhafte Schwielen und Hühneraugen werden durch Filzringe oder Gummipolster entlastet. Es ist darauf zu achten, dass Schuhe mit einer ausreichend hohen und breiten Zehenbox verwendet werden. Ist ein operatives Vorgehen sinnvoll, kann bei flexiblen Fehlstellungen eine Sehnenumlagerung der Beugesehne auf die Streckseite erfolgen. Lässt sich die Fehlstellung bei der Untersuchung nicht mehr aufheben (kontrakte Fehlstellung) kann eine Entfernung des Grundgliedköpfchens oder eine Versteifung des Mittelgelenkes Abhilfe schaffen und die Fußfunktion erheblich verbessern. Die Nachbehandlung erfolgt im Vorfußentlastungsschuh unter Vollbelastung. Bei der Entfernung des Grundgliedköpfchens wird die Zehe vorübergehend mit einem Draht versteift. Dieser wird nach 6 Wochen in der Sprechstunde wieder entfernt.

Haglundferse

Die Haglundferse ist gekennzeichnet durch einen prominenten Knochenbuckel am hinteren oberen Rand des Fersenbeins. Die Achillessehne läuft in diesem Bereich zwischen dem Knochenbuckel und der Haut. Probleme entstehen, wenn Schuhwerk mit einer stabilen Fersenkappe getragen wird, welche eine permanente mechanische Irritation ausübt. Klinisch findet sich eine druckschmerzhafte Weichteilschwellung durch eine Reizung der Achillessehne und eine damit einhergehend Schleimbeutelverdickung.

Es sollte auf jeden Fall ein konservativer Behandlungsversuch, am besten in den Sommermonaten, unternommen werden. Durch Barfußlaufen und das Tragen von Sandalen fällt die mechanische Irritation weg. Geschlossenes Schuhwerk sollte so gewählt werden, dass die Fersenkappe möglichst weich ist. Besteht sie aus Leder, kann sie außerdem von einem Orthopädieschuhmacher zusätzlich geweitet werden. Vermieden werden sollte unbedingt eine Fersenkappe aus Kunststoff, wie sie häufig in Sport- und Laufschuhen verwendet wird.

Sollte hierdurch im Laufe eines Jahres keine befriedigende Verbesserung erzielt werden können, können wir die operative Abtragung der Haglundexostose anbieten. Hierbei wird der prominente Buckel direkt oberhalb des Achillessehnenansatzes gezielt entfernt. Besteht zusätzlich bereits eine fortgeschrittene Verschleißerkrankung des Achillessehnenansatzes, kann es sein, dass diese ganz oder teilweise mit abgelöst werden muss. In diesem Fall erfolgt dann eine Refixation der Sehne.

Wurde nur die Haglundexostose abgetragen, kann nach einer Teilbelastung von zwei Wochen beschwerdeorientiert unter Verwendung eines Fersenkeils aufbelastet werden. Wurde die Achillessehne refixiert, ist die Nachbehandlung aufwändiger. Sie erfolgt dann in einem Spezialschuh in Spitzfußstellung mit einer Teilbelastung von 20 kg für bis zu 8 Wochen unter Thromboseprophylaxe. Je nach intraoperativem Befund und je nach Sportart kann eine Sportkarenz von bis zu 6 Monaten notwendig sein.

Achillodynie

Die Achillodynie ist ein Sammelbegriff für schmerzhafte Veränderungen der Achillessehne und des Achillessehnenansatzes, die meist auf eine Verschleißerkrankung des Sehnengewebes selbst oder des die Sehne umgebenden Gewebes zurückgeht. Zumeist sind Menschen im mittleren Lebensalter, die körperlich aktiv sind, betroffen. Begünstigt wird die Entstehung solcher Probleme durch eine Verkürzung der Wadenmuskulatur und bestimmte Abweichungen der Fußachse. Auch falsches Schuhwerk und die Einnahme bestimmter Medikamente, wie z. B. Chinolon-Antibiotika, spielen eine Rolle. Bei Sportlern kann eine sportbedingte Überlastung mit hineinspielen.

Durch eine sorgfältige körperliche Untersuchung muss geklärt werden, in welchem Bereich die Ursache für die Achillodynie liegt. Es kann sich um eine Verschleißerkrankung des Achillessehnenansatzes selbst, eine Degeneration des Sehnengewebes im Kern der Achillessehne oder um eine Entzündung des die Sehne umgebenden Weichteilgewebes handeln.

Der konservative Therapieansatz beinhaltet eine Sportkarenz, regelmäßige Dehnungsübungen der Wadenmuskulatur und das Tragen eines Fersenkeils bzw. entsprechender Einlagen. Eine Stoßwellenbehandlung oder eine Akupunktur können den Heilungsverlauf unterstützen. Injektionsbehandlungen mit Cortison oder Hyaluronsäure können eine kurzfristige Linderung verschaffen, aber auch einen späteren verschleißbedingten Riss der Achillessehne mit begünstigen.

Ist ein operatives Eingreifen erforderlich, stehen, je nachdem welches Grundproblem vorliegt, verschiedene Operationsmethoden zur Verfügung. Besteht eine Verschleißerkrankung direkt am Achillessehnenansatz, wird die Achillessehne dort abgelöst, der verschlissene Sehnenanteil entfernt und die Sehne am Fersenbein neu angeheftet. Ist es zu einem Verschleiß im besonders schlecht durchbluteten Achillessehnenkern gekommen, wird dieser spindelförmig ausgeschnitten. Hierbei bleiben die noch intakten Mantelfasern der Sehne erhalten. Handelt es sich um eine chronische Entzündung des Sehnengleitgewebes, wird dieses operativ abgetragen und die Sehne an sich bleibt unangetastet. Die Nachbehandlung ist abhängig vom Grad der Sehnenablösung oder Sehnenschwächung durch die Erkrankung selbst und von der Art des operativen Vorgehens. Meist ist spätestens ab der siebten Woche eine Vollbelastung mit Fersenkeil möglich. Eine Sportkarenz wird je nach Sportart für 3-6 Monate empfohlen.

Achillessehnenruptur

Die Achillessehne ist eine sehr kräftige Sehne. Wenn sie völlig gesund ist, reißt sie bei sehr großer Krafteinwirkung nicht selbst. Vielmehr kommt es zum knöchernen Ausriss aus dem Fersenbein. Ist es durch Verschleißprozesse bereits zu einem Festigkeitsverlust des Sehnengewebes gekommen, kann die Achillessehne innerhalb des Sehnengewebes oder am Übergang zur Wadenmuskulatur reißen. Am häufigsten betroffen ist das mittlere Drittel aufgrund der anatomisch bedingten, schlechten Durchblutung in diesem Bereich. Männer sind zehnmal häufiger betroffen. Ein typisches Lebensalter für diese Erkrankung ist das 40. – 60. Lebensjahr.

Bei einer Ruptur im mittleren Drittel findet sich eine tastbare Lücke im Sehnenverlauf. Reißt das Gewebe weiter oben am Übergang zur Muskulatur, kann hier ebenfalls eine Lücke oder durch den Bluterguss auch eine Schwellung zu finden sein. In beiden Fällen ist der Zehenspitzenstand unmöglich und der Fuß bewegt sich bei händischer Kompression der Wadenmuskulatur nicht (positiver Thompson-Test).

Sehnenrisse im Übergangsbereich zur Wadenmuskulatur werden regelhaft ohne Operation behandelt, aber auch bei Rupturen im mittleren Drittel ist eine nicht operative Therapie möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Sehnenstümpfe in der Ultraschalluntersuchung in Spitzfußstellung vollständig aneinander annähern. Der Patient muss das Behandlungsprotokoll konsequent umsetzen. Dann sind gute Behandlungsergebnisse möglich.

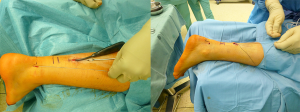

Bei einer operativen Therapie ist die Region der Achillessehne anfällig für Wundheilungsstörungen. Risikofaktoren hierfür sind eine Zuckererkrankung (Diabetes mellitus), eine Durchblutungsstörung (paVK) und Rauchen. Liegt keiner dieser Faktoren vor, ist die operative Therapie das Mittel der Wahl. Vor allem bei frischen Rupturen im mittleren Drittel, die binnen einer Woche nach dem Ereignis versorgt werden, können sehr gute Ergebnisse mit einer minimalinvasiven Achillessehnennaht erzielt werden. Liegt das Rupturereignis länger zurück, ist eine offene Sehnenrekonstruktion erforderlich. Die Nachbehandlung erfolgt zunächst mit einer Woche Spitzfußgips und dann im Orthesenstiefel mit 30° Spitzfußstellung, 15° Spitzfußstellung und 0° Stellung für jeweils 2 Wochen. Bis einschließlich Woche fünf muss hierbei eine Teilbelastung an Unterarmgehstützen eingehalten werden. Liegt das Rupturereignis schon länger zurück oder ist es zu einer Re-Ruptur der Achillessehne gekommen, ist die Rekonstruktion aufwändiger. Es sind dann Sehnenplastiken oder –transplantationen erforderlich. Die Nachbehandlung nach einer solchen Operation ist ähnlich der nach einer frühzeitig operierten Achillessehnenruptur, allerdings müssen die einzelnen Zeitintervalle abhängig vom intraoperativen Befund länger gewählt werden.

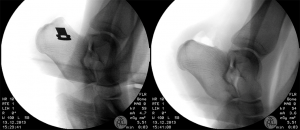

OP Achillessehnenruptur: Links: Minimalinvasive Achillessehnennaht: Kleiner Schnitt oberhalb der Ruptur. Rechts: Naht mit speziellem Öseninstrumentarium, Rupturstelle wird nicht eröffnet.

Bandverletzungen am Sprunggelenk

Eine der häufigsten Sportverletzungen ist der Außenbandriss des oberen Sprunggelenkes, der durch ein Umknicktrauma des Fußes nach innen entsteht.

Bei der Untersuchung finden sich eine Schwellung sowie ein Druck- und Bewegungsschmerz des oberen Sprunggelenkes. Das Gelenk kann instabil werden. Dann bestehen eine äußere Aufklappbarkeit und ein Vorschub des Sprungbeins. Ein Röntgenbild sollte zum Ausschluss eines Sprunggelenksbruches durchgeführt werden. Manchmal müssen Begleitverletzungen am Knorpel oder an der Verbindung zwischen Schien- und Wadenbein, der sogenannten Syndesmose, ausgeschlossen werden. Dies geschieht mit Hilfe eines MRT.

Die Therapie ist in der Regel das Tragen einer Orthese (Schiene, die in den Konfektionsschuh passt) für 6 Wochen unter Vollbelastung. Nach Ausheilung der akuten Bandverletzung empfehlen wir die langfristige Durchführung von Übungen aus der Fußschule zur Verbesserung der Koordination und der Tiefensensibilität. Dies kann helfen, zukünftig erneute Umknicktraumata zu verhindern. Bei erheblicher Instabilität des Außenbandes am Sprunggelenk ist in seltenen Fällen eine operative Bandnaht sinnvoll. Die Nachbehandlung nach diesem Eingriff erfolgt frühfunktionell, ebenfalls mit einer Orthese für 6 Wochen unter Vollbelastung. Ist durch ein wiederholtes Umknicken im oberen Sprunggelenk eine chronische Bandinstabilität entstanden, muss manchmal eine operative Stabilisierung durch eine sogenannte Bandplastik empfohlen werden. Um den Außenbandapparat zu rekonstruieren, können Teile der Knochenhaut des Außenknöchels, Bandstrukturen der Strecksehnenführung oder auch Sehnentransplantate verwendet werden.

Die isolierte Verletzung des Innenbandes (Deltaband) ist sehr selten. Bei der Untersuchung findet sich eine ähnliche Symptomatik wie auf der Außenseite mit Schwellung, Druck- und Bewegungsschmerz. Auch eine innenseitige Aufklappbarkeit kann daraus resultieren. Diese Bandverletzung ist viel häufiger als die Außenbandverletzung mit Begleitverletzungen vergesellschaftet. Es muss gezielt nach Verletzungen der Verbindung zwischen Schien- und Wadenbein, der sogenannten Syndesmose, und auch nach einer hohen Wadenbeinfraktur gefahndet werden. Handelt es sich tatsächlich um eine isolierte Innenbandverletzung, ist die Nachbehandlung vergleichbar mit der isolierten Außenbandverletzung.

Syndesmosenruptur

Der Bandapparat zwischen Schien- und Wadenbein auf Höhe des Sprunggelenkes bildet die sogenannte Syndesmose. Durch diese Konstruktion ist eine stabile, aber elastische Verbindung zwischen den beiden Unterschenkelknochen möglich, deren seitlichen Fortsätze (Innen- und Außenknöchel) das Sprungbein stabil in der sogenannten Sprunggelenksgabel führen. Eine Verletzung der Syndesmose entsteht durch ein Verdrehtrauma des Fußes nach außen bei gleichzeitiger Überstreckung nach fußrückenwärts.

Bei der Untersuchung findet sich ein Druckschmerz im Bereich des vorderen äußeren Sprunggelenkes und Schmerz bei Außendrehung des Fußes gegen den fixierten Unterschenkel. Eine Kompression des Innen- und Außenknöchels zueinander ruft den sogenannten Kneifzangenschmerz hervor.

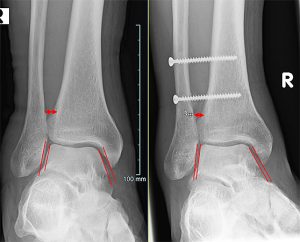

Im Röntgenbild ist ein vergrößerter Abstand zwischen Schien- und Wadenbein sowie ein vergrößerter Abstand zwischen Sprungbein und Innenknöchel beweisend für eine Syndesmosenverletzung. Sind die Zeichen in der Röntgendiagnostik nicht eindeutig, spricht aber die Untersuchung für eine solche Verletzung, kann eine MRT-Untersuchung hilfreich sein. Bestehen zusätzlich knöcherne Verletzungen, ist häufig die Computertomographie die bessere Wahl für die weiterführende Diagnostik.

Ist nur ein Teil des Bandapparates der Syndesmose geschädigt und besteht deswegen keine massive Instabilität, kann eine nicht operative Behandlung mit einem Orthesenstiefel für 6 – 8 Wochen ausreichen. Bei instabilen Verhältnissen werden Waden- und Schienbein in die korrekte Stellung zueinander gebracht und in dieser Position mit zwei Schrauben zueinander fixiert. Außerdem wird eine Bandnaht des vorderen Syndesmosenbandes durchgeführt. Unsere Nachbehandlung erlaubt eine Teilbelastung von 20 kg mit einer stabilisierenden Sprunggelenksorthese für 6 – 8 Wochen. Nach Entfernung der o. g. Schrauben kann schrittweise zur Vollbelastung übergegangen werden.

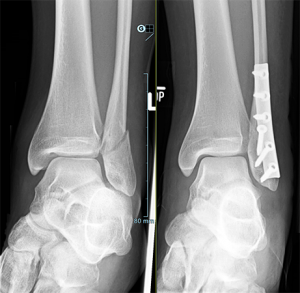

Fraktur des Sprunggelenkes

Der Sprunggelenksbruch ist eine häufige Verletzung, die in der Regel durch ein Verkippen des Fußes gegenüber dem Unterschenkel nach außen unter der Last des Körpergewichtes (Pronationstrauma) entsteht.

Hierbei kommt es zu einer Scherverletzung des Wadenbeines und abhängig vom Ausmaß der Kraft auch zu einer Abrissfraktur des Innenknöchels. Zusätzlich kann der hintere Gelenkflächenanteil des Schienbeines abgeschert werden. Bei unverschobenen Brüchen ist eine nicht operative Behandlung mit einer Gipsschiene, gefolgt von einem Gehgips oder einem sogenannten Orthesenstiefel, möglich. Häufiger wird aber bei Verschiebung der Fragmente zueinander die Operation als das beste Behandlungsverfahren gewählt.

In der Nachbehandlung muss in der Regel eine 6-8-wöchige Teilbelastung an Unterarmgehstützen eingehalten werden.

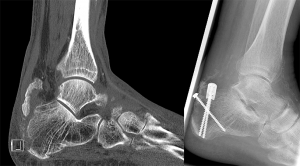

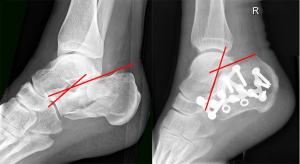

Fersenbeinfraktur

Gemessen an der Häufigkeit des Sprunggelenksbruches ist die Fersenbeinfraktur eine seltene Verletzung, die immer dann entsteht, wenn große Kraft von der Fußsohle her auf den Rückfuß einwirkt. Dies kann z.B. durch einen Leitersturz oder durch eine Pedalverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls mit einem Auto der Fall sein. In manchen Fällen ist auch bei der Fersenbeinfraktur eine nicht operative Therapie sinnvoll. Sind aber die Gelenkflächenanteile eingedrückt oder zueinander verschoben, ist das operative Vorgehen die bessere Wahl.

Für die Nachbehandlung ist eine konsequente Mitarbeit des Patienten unerlässlich, da ein schonender Umgang mit den Weichteilen des Rückfußes nach der OP ausschlaggebend für den Erfolg sein kann. Eine längere Teilbelastung ist regelhaft nötig.

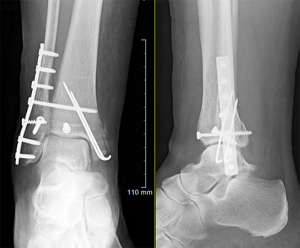

Mittelfußfraktur

Der Bruch von einem oder mehreren Mittelfußknochen ist durchaus keine seltene Verletzung. Auch Menschen in jungem Alter haben regelmäßig damit zu tun. Ursächlich ist eine indirekte Krafteinwirkung durch eine Verdrehung des Fußes in eine unphysiologische Stellung. Hierbei geben die Mittelfußknochen häufig als Schräg- oder Spiralbruch nach.

Anders ist dies, wenn die Kraft direkt von der Fußsohle her einwirkt, wie zum Beispiel bei der Pedalverletzung während eines Verkehrsunfalls mit einem PKW. Dieser Mechanismus bedingt in der Regel quere Knochenbrüche oder komplexe mehrfragmentäre Situationen. Eine Sonderform stellt der isolierte Bruch des körpernahen fünften Mittelfußknochens dar.

Hierbei reißt die kräftige kurze Peroneussehne die Basis des fünften Mittelfußknochens vom Schaft ab. Abhängig von der Bruchform und der Verschiebung wird an dieser Stelle nur noch selten operativ vorgegangen.

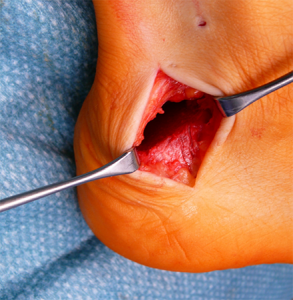

Schwere Mittelfußfraktur der Strahlen 2 bis 4 und Kleinzehenfraktur mit schwellungsbedingter Durchblutungsstörung. Nur schnelles Handeln kann den Fuß retten.

Die Durchblutung hat sich normalisiert: Eine großzügige Weichteileröffnung schafft Raum für die unausweichliche Schwellung, die Mittelfußknochen sind mit Stiften stabilisiert. Ein grauer Wundschwamm. der unter Sog steht und von einer Folie bedeckt wird, bildet einen Weichteilplatzhalter. Wenn die Schwellung abgeklungen ist, wird der Fuß wieder verschlossen.

Dr. med.

Markus Hölzer

Facharzt für Chirurgie und spezielle Unfallchirurgie

Dr. med.

Bernd Krieg

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Spezielle Unfallchirurgie

Handchirurg

zertifizierter Fußchirurg

Schwerpunkte:

Endoprothetik und

Unfallchirurgie

Sekretariat

Mo – Do 8:00 – 16:00 Uhr

Fr 8:00 – 14:00 Uhr

📞 0 98 31 / 52 – 22 03

📠 0 98 31 / 52 - 20 44

Terminvereinbarung für Sprechstunde und OP

📞 0 98 31 / 52 – 22 10

chirurgie-gun@klinikum-altmuehlfranken.de

Klinikum Altmühlfranken Gunzenhausen

Albert-Schweitzer-Str. 90

91710 Gunzenhausen

Beratung und Sprechstunden

Chefarzt-Sprechstunde

Dr. med. Bernd Krieg

Mo 13:30 – 15:30 Uhr

Klinikum Altmühlfranken Weißenburg

📞 0 91 41 / 903 – 32 00

Mi 8:30 – 12:30 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr

Klinikum Altmühlfranken Gunzenhausen

📞 0 98 31 / 52 – 22 10

Do 14:00 – 17:00 Uhr

MVZ Altmühlfranken Treuchtlingen

📞 0 91 42 / 10 32

Chirurgische Sprechstunde

und BG-Sprechstunde

Di 13:00 – 16:00 Uhr

Do 13:00 – 15:00 Uhr

Fr 12:00 – 14:00 Uhr

Klinikum Altmühlfranken Gunzenhausen

📞 0 98 31 / 52 – 22 10

Fußchirurgische Sprechstunde

Di 8:00– 12:00 Uhr

Klinikum Altmühlfranken Weißenburg

📞 0 91 41 / 903 – 32 00

Unser Fachärzte-Team

Dr. med. Bernd Krieg

Leiter EndoProthetikZentrum

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

spezielle Unfallchirurgie

Handchirurgie

Fußchirurgie

Schwerpunkte:

Endoprothetik und

Unfallchirurgie

Dr. med. Markus Hölzer

Facharzt für Chirurgie und spezielle Unfallchirurgie

Dr. med. Vladimir Kuznyakov

Facharzt für Chirurgie